Personaggi

Personaggi |

|

DON CARLO GNOCCHI |

|

Don CARLO GNOCCHITerzogenito di Enrico Gnocchi, marmista, e Clementina Pasta, sarta,

|

|

Rimasto orfano del padre all'età di cinque anni, si trasferisce

a Milano con la madre e i due fratelli, Mario e Andrea, che di lì a poco

moriranno di tubercolosi.

Rimasto orfano del padre all'età di cinque anni, si trasferisce

a Milano con la madre e i due fratelli, Mario e Andrea, che di lì a poco

moriranno di tubercolosi.

Seminarista alla scuola del Cardinale Andrea Ferrari,

nel 1925 viene ordinato sacerdote dall'Arcivescovo di Milano Eugenio Tosi.

Celebrerà la sua

prima Messa il 6 giugno a Montesiro, paesino della Brianza.

Il primo impegno apostolico del giovane don

Carlo è quello di assistente dell'oratorio: prima a Cernusco sul

Naviglio, poi, dopo solo un anno, nella popolosa Parrocchia di San Pietro in

Sala, a Milano. Raccoglie stima e consensi dalla gente tanto che la fama delle

sue doti di ottimo educatore giunge fino in Arcivescovado; nel 1936, infatti,

il Cardinale Ildefonso Schuster lo nomina direttore spirituale di una delle

scuole più prestigiose di Milano: l'Istituto Gonzaga dei Fratelli delle

Scuole Cristiane. In questo periodo studia intensamente e scrive brevi saggi

di pedagogia.

Sul finire degli anni trenta, il

Cardinale Schuster gli affida l'incarico dell'assistenza spirituale degli

universitari della Seconda Legione di Milano, comprendente in buona parte

studenti dell'Università Cattolica e molti ex allievi del Gonzaga.

|

|

La Guerra

Nel

1940 l'Italia entra in guerra e molti giovani studenti vengono chiamati al

fronte. Don Carlo, coerente alla tensione educativa che lo vuole sempre

presente con i suoi giovani anche nel pericolo, si arruola come cappellano

volontario nel battaglione "Val Tagliamento" degli alpini, con destinazione

il fronte greco albanese.

La campagna di Russia

Terminata la campagna nei Balcani, dopo un breve intervallo a Milano, nel 1942

riparte per il fronte, questa volta in Russia con gli alpini della

Tridentina.

Nel gennaio del 1943 inizia la tragedia della ritirata del contingente

italiano: don Carlo, caduto stremato ai margini della pista dove passava la

fiumana dei soldati, viene miracolosamente raccolto su di una slitta e

salvato. E' proprio in questo frangente che, assistendo gli alpini feriti e

morenti, raccogliendone le ultime volontà, matura in lui l'idea di realizzare

una grande opera di carità che troverà compimento, dopo la guerra, nella

Fondazione Pro Juventute.

Ritornato in Italia nel 1943, don Carlo inizia il suo pietoso pellegrinaggio,

attraverso le vallate alpine, alla ricerca dei familiari dei caduti per dare

loro un conforto morale e materiale.

In questo stesso periodo aiuta molti partigiani e politici a fuggire in

Svizzera, rischiando in prima persona vita; lui stesso viene arrestato dalle

SS con la grave accusa di spionaggio e di attività contro il regime.

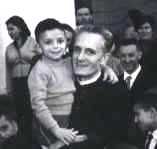

Gli orfani e i mutilatini

Gli orfani e i mutilatini

A partire dal 1945 comincia a prendere forma concreta quel progetto di aiuto

ai sofferenti appena abbozzato negli anni della guerra: viene nominato

direttore dell'Istituto Grandi Invalidi di Arosio e accoglie i primi orfani di

guerra e i bambini mutilati. Inizia così l'opera che lo porterà a guadagnare

sul campo il titolo più meritorio di "Padre dei mutilatini".

Ben presto la struttura di Arosio si rivelerà insufficiente ad accogliere i

piccoli ospiti le cui richieste di ammissione arrivano da tutta Italia; ma,

quando la necessità si fa impellente, ecco intervenire la Provvidenza.

Nel

1947, gli viene concessa in affitto, a una cifra simbolica, una grande casa a

Cassano Magnago nel varesotto.

Nel 1949 l'Opera di

don Gnocchi ottiene un primo riconoscimento ufficiale: la "Federazione

Pro Infanzia Mutilata", da lui fondata l'anno prima per meglio coordinare

gli interventi assistenziali nei confronti delle piccole vittime della guerra,

viene riconosciuta ufficialmente con Decreto del Presidente della Repubblica.

Nello stesso anno, Alcide De Gasperi, capo del governo, promuove don Carlo

consulente della Presidenza del Consiglio per il problema dei mutilatini di

guerra. Da questo momento uno dopo l'altro, aprono nuovi collegi: Parma

(1949), Pessano (1949), Torino (1950), Inverigo (1950), Roma (1950), Salerno

(1950), Pozzolatico (1951).

Nel 1951 la Federazione Pro Infanzia Mutilata viene sciolta e tutti i beni e

le attività vengono attribuiti al nuovo soggetto giuridico creato da don

Gnocchi: la Fondazione Pro

Juventute, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica l'11

febbraio 1952.

Nel 1951 la Federazione Pro Infanzia Mutilata viene sciolta e tutti i beni e

le attività vengono attribuiti al nuovo soggetto giuridico creato da don

Gnocchi: la Fondazione Pro

Juventute, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica l'11

febbraio 1952.

Nel 1955 don Carlo lancia la sua ultima grande sfida: si tratta di costruire

un moderno Centro che costituisca la sintesi della sua metodologia

riabilitativa. Nel settembre dello stesso anno, alla presenza del Capo dello

Stato Giovanni Gronchi, viene posata la prima pietra della nuova struttura,

nei pressi dello stadio San Siro, a Milano.

A don Carlo, ormai minato da una malattia incurabile, non

sarà dato di vedere il completamento dell'opera nella quale aveva investito

le maggiori energie

L’addio a un "santo"

L’addio a un "santo"

Il 28 febbraio 1956, la morte lo raggiungerà

prematuramente presso la Columbus, una clinica di Milano dove era da tempo

ricoverato per una grave forma di tumore..

«Era sotto la tenda a ossigeno – ricorda don Giovanni

Barbareschi, amico fedele ed esecutore testamentario -.

Parlava solo ogni

tanto e solo a me.

La mattina alle sei chiese il piccolo crocifisso che la

mamma gli aveva regalato per la Prima Messa e volle che fosse appeso sulla

tenda per vederlo sempre.

Lo appendemmo con del nastro adesivo. Don Carlo

lo guardava e gli parlava con gli occhi.

L’ultima parola che disse fu:

“Grazie di tutto…”. Verso sera si aggravò. Improvvisamente si appoggiò con

i pugni al materasso; prese, strappando l’adesivo, il crocifisso, lo

appoggio alle labbra, lo baciò e così

morì».

I funerali furono grandiosi per partecipazione e commozione: quattro alpini a sorreggere la bara, altri a portare

sulle spalle i piccoli mutilatini in lacrime.

Poi la commozione degli

amici e conoscenti, centomila persone a gremire il Duomo e la piazza

e l’intera città di Milano listata a lutto. a tributargli onore e affetto,

saracinesche abbassate e chiese listate a lutto.

Poi la commozione degli

amici e conoscenti, centomila persone a gremire il Duomo e la piazza

e l’intera città di Milano listata a lutto. a tributargli onore e affetto,

saracinesche abbassate e chiese listate a lutto.

Così il 1° marzo ’56

l’arcivescovo Montini - poi Papa Paolo VI - celebrava i funerali di don

Carlo Gnocchi, l’indimenticato cappellano della Tridentina nella

disastrosa campagna di Russia e fondatore a guerra finita della “Pro

Juventute”, l’opera che coordinò gli interventi assistenziali a favore

delle vittime innocenti del conflitto e che gli valse il titolo

meritorio di “papà dei mutilatini”.

Tutti i

testimoni ricordano che correva per la cattedrale una specie di parola d’ordine:

“Era un santo, è morto un santo”.

«Durante il rito – ricorda Barbareschi – Montini mi disse: “Io non parlo, fai parlare un bambino”.

Fu preso

un bambino e portato al microfono disse: “Prima ti dicevo: ciao don Carlo.

Adesso ti dico: ciao, san Carlo”. Ci fu un’ovazione».

L’ultimo dono

L’ultimo dono

di Don Carlo ai mutilatini e al mondo fu la donazione delle cornee. Il

magistero della Chiesa non aveva ancora espresso un parere definitivo

sulla questione della donazione degli organi e il nostro Paese ancora non

si era dato una legge in materia. Ci pensò don Gnocchi a spingere

l’una e l’altro. «Lo disse già un anno prima: “Se dovessi

morire, voglio che cerchiate di dare i miei occhi a due dei miei

ragazzi. Mi restano solo gli occhi: anche questi sono per i miei

mutilatini”».

Era il 1956, i trapianti, ai tempi erano vietati. Ma lui volle lo

stesso far dono dei suoi occhi a due ragazzi. Don Carlo

Gnocchi era stato categorico con gli amici. «Tra poco non ci

sarò più. Donate i miei occhi a queste due persone. I nomi li conoscete. Ne

hanno più bisogno di me». Sapeva di avere un cancro incurabile. L'ultimo pensiero andò

ancora ai piccoli

con handicap fisici e mentali. Disse solo: «Amis, ve racumandi la mia

baracca».

Le ore che seguirono la morte di

don Gnocchi furono scandite dal dolore di un’intera città ma soprattutto dalla

concitazione degli amici. I più stretti si ricordavano di quella promessa che il

prete aveva strappato loro quasi con violenza. Ma le cose

non erano così semplici: il trapianto era vietato dalla legge

«Quasi sgomento - si legge

nel diario del professor Cesare Galeazzi, che con lui aveva studiato

al Gonzaga - pensavo alla prova che mi aspettava. Come

un principiante andavo ripetendomi i tempi dell’intervento... Poi a

tratti mi rasserenavo e mi dicevo: don Carlo mi aiuterà.

La notizia

era ormai su tutti i giornali. Il mio aiuto Celotti, recatosi alla

Columbus, fu intercettato dalla polizia: «Qui non si tocca niente». Non si

fece intimorire: aggirò la posizione e compì il suo triste compito di

asportare i bulbi oculari di don Gnocchi.

All’uscita

dalla clinica la sua auto fu per un tratto seguita da quella della

polizia. Che poi fece volutamente finta di perderla».

Furono scelti Silvio Colagrande e

Amabile Battistello che vennero subito avvisati di

tenersi pronti ad entrare in sala operatoria.

Allora non c’era il

laser. L’anestesia durò dalla mattina

fino a sera fonda. Poi venne un periodo di assoluta immobilità: venti giorni a

letto, una benda calata sugli occhi e un sacco di sabbia appoggiato dietro il

collo. Il peggio furono i

punti, che si riassorbirono molto lentamente. Ma la vista andò a posto.

vedi anche 1996 In corso la causa di beatificazione